|

作为北方官式建筑的代表,故宫建筑的飞檐弧度平稳刚劲。 |

|

江西乐平徐家村古戏台的飞檐。江南地区古建筑的飞檐大幅度上翘,姿态挺拔。 |

|

福建泉州开元寺屋顶的飞檐。闽南建筑的飞檐形制相比北方建筑弧度更大,多镶嵌人物、花卉主题的彩瓷图案,装饰祥禽瑞兽。 |

|

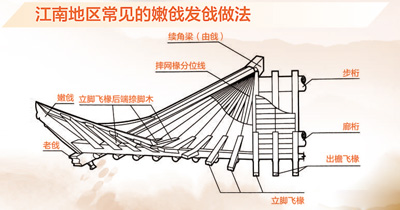

江南地区常见的嫩戗发戗做法示意图。 |

|

故宫太和殿区域飞檐。 |

飞檐,是中国古代建筑的檐部形式,广泛用于宫殿、庙宇、亭、台、楼、阁等建筑的屋顶转角处,四角翘伸,宛若飞举,人们也习惯称之为飞檐翘角。

“如跂斯翼,如矢斯棘,如鸟斯革,如翚(翚,五彩山雉)斯飞”,《诗经·小雅·斯干》中的诗句,以生动形象的语言描绘了屋檐起翘的美好姿态——屋宇和飞檐形同鸟儿展翅、势如羽翼灵动,以优雅的曲线划破苍穹。

曲弧妙构载风华。在中国传统建筑中,飞檐尽显东方艺术与天人哲思,是传统建筑重要的视觉符号。

层层出挑 装饰天际

飞檐形式的起翘(指屋角比屋檐升高的高度,属于垂直方向的变化)和出翘(指屋角水平投影比屋檐伸出的距离,属于水平方向的变化)最早可溯至东汉,自南北朝晚期开始盛行,随着隋唐时期“举折”技法和大木作技术的逐步成熟,在宋代的《营造法式》中形成体系化的规范定式,明清时期通过不断实践应用,如翚斯飞的飞檐翘角、反宇向阳的凹曲屋面成为中国传统建筑屋顶的标准样式。

东汉时期,出土于辽宁旅顺南山里的陶屋明器所反映的“两段式”屋面形象,被认为是凹曲屋面的雏形。出土于河南南阳的双阙画像石上的重楼形象,已清晰可见层层出挑的檐角。但这一时期飞檐反翘的曲线还比较生硬,更像是丰富天际轮廓线的一种装饰手法。

南北朝晚期,两段式屋面的折角创造性地发展出“举折”这一确定屋顶曲面的做法,凹曲屋面与屋角起翘逐渐盛行开来,敦煌莫高窟、云冈石窟及龙门石窟的雕刻艺术作品中均记录有体现飞檐演变的建筑实例。

唐宋时期的飞檐艺术更为成熟。唐代飞檐起翘已具备较为完善的形态,例如山西五台山南禅寺大殿的檐口呈现出由下部斗拱支撑的曲率弧线。到了宋辽时期,角翘做法已经十分普及和渐成规制,加之建造方法日渐多样,起翘、举折、出翘等技法共同运用,使得飞檐和屋顶的形态更加灵动优美。例如建于北宋的山西晋祠圣母殿和建于辽代的天津独乐寺观音阁,两座建筑飞檐的起翘、出翘已相当精巧。

到了明清时期,飞檐的样式和做法均已规范化,同时由于制釉工艺的完善,琉璃瓦、琉璃脊兽等大量应用于皇家和寺庙建筑,增强了装饰效果。例如故宫太和殿重檐庑殿顶的垂脊飞檐,各饰以十只脊兽,成为中国古代建筑最高形制的代表,传递着绚丽的视觉特征。

北檐端方 南角飞扬

由于我国南北地域的不同,产生飞檐营造做法的差异,逐渐形成北方官式样式以及江浙、闽粤等地的特色飞檐。

北方官式建筑一般飞檐较为平缓。如山东曲阜孔庙大成殿的重檐歇山顶,其起翘弧度平稳刚劲。

江南地区由于嫩戗发戗、水戗发戗两种做法的普及,飞檐大幅度上翘,呈现“气势如虹”的轻盈姿态。例如苏州网师园濯缨水阁的翼角就是采用了嫩戗工艺,戗角起翘约呈45度,檐口出檐深度接近柱高的1/2,精巧上扬的弧线也与池中倒影相映成趣。

在闽南、岭南地区,因沿海渔盐之利,舟船形象作为百姓的生活寄托而被塑于屋脊,由此产生了众多形制夸张的飞檐屋面。闽南建筑的燕尾脊飞檐展现出独特的地域特色,形如燕尾分叉,寓意家族兴旺。福建泉州关岳庙不仅檐角为起翘连续的曲线,正脊也做成大弧度曲线,以特有的剪黏工艺,镶嵌人物、花卉主题的彩瓷图案,装饰祥禽瑞兽,充满市井生活气息。

飞檐的不同设计也蕴含着功用需求的多样性。南方地区雨水丰沛,房屋飞檐起翘幅度高,这样的设计能让房顶的雨水沿着飞檐的曲线(通常为抛物线形状),尽可能远地抛出。经测算,经由飞檐的雨水在重力作用下最远可抛离台基3米开外,最大限度避免了雨水对墙面的侵蚀。北方的飞檐不像南方高翘,而较为平缓的坡度可使积雪沿瓦垄自然滑落,有效减轻冬季雪后的屋面荷载。

中式风格 独特魅力

东汉班固的《西都赋》以磅礴笔触描绘长安宫殿时,还首次提及屋面“反宇”的功能:“上反宇以盖戴,激日景而纳光”。“反宇”即向上起翘的屋檐,通过特殊的弧度设计,增强室内“纳光”的效果。北宋《营造法式》中制定的举折规制为飞檐营造赋予了更多数理内涵:“三分举一”的基本法则,使进深三丈的殿堂,屋顶必举高一丈,精密计算所形成的“反宇向阳”曲线,既能将冬季阳光引入室内深处,又能让夏季烈日悬停檐外,这种自带“冬暖夏凉”实用功能的设计堪称是早期的建筑节能应用。

飞檐不仅在中国古建筑中占有重要地位,还在现代建筑设计中得到创新应用。杭州亚运会射击射箭现代五项场馆,采用传统飞檐斗拱的建构理念,充分展现“和合共生”的新中式建筑风格,并通过飞檐形式重绘江南山水意象。

作为中国古典建筑重要的文化符号,飞檐在当代文创产业中也得以转化与创新。故宫太和殿的拼装模型以1∶100的比例还原飞檐构造,精准再现举折曲线与斗拱层叠结构;苏州拙政园香洲的立体拼图,配套AR程序可演示翼角的构造原理。当代技术的多维应用,为飞檐文化的传播开辟了新维度,也让更多人感受与了解中华传统建筑美学的独特魅力和价值。

(作者单位:东南大学,本报记者施芳采访整理)